当前一些大城市更新改造拆旧建新的模式单一,使得不少建成区呈现出居住空间类型趋同、社会活动隔离的状态,导致既有的社会资本缺乏空间载体,社会网络解体,社区精神涣散。本文结合上海市浦东新区开展的“缤纷社区计划”规划实践,基于居民满意度和意愿的样本调研分析,探讨通过小尺度公共空间更新改造来实现社区功能再生的可能性,思考建立小尺度公共空间营造和社会资本再生产的关联,为当前“城市修补”提供前沿理论思考。

1相关研究进展

1.1 概念界定

(1)“小尺度”是一个相对的概念,一般指单边长度小于30m、面积小于2 000 m2的地块,形状可以是不规则形。在用地十分有限的情况下,“小尺度”也可能十分“袖珍”,在50—100 m2。“公共空间”定义为“开放的、免费的、全天候的人群活动场地”,是由城市道路、建筑、公共绿地或自然河道等要素的边界所围合的、无围墙的、开放公共使用性质的场地。

(2)“场所营造”指通过规划设计和建造,汇集多方利益相关者的意见建议,采用政府组织、专家指导、公众参与的方式对既有场地进行小规模更新改造,以达到居民休闲使用和社会交往目的。

(3)本文中的“社会资本”是指居民社会网络的互助能力,反映了居民参与居住环境建设的正能量。“再生产”是指对既有社会资本的改善和提升,以发挥社会网络新的能量。

1.2 研究进展

学术界对于城市公共空间的研究,越来越从美学和建筑学的范畴向城市规划、社会学和地理学深入,探索物质空间与人文关怀、社会功能之间的对应和共生关系。正是对于空间之社会性的认识,社区规划和实践才具有基础的理论指引。不过,从相关研究进展可以发现,对于小尺度公共空间与社会资本再生产之间的关系研究尚显不足。

2理论认知

2.1 居民日常户外活动的多样性、丰富性和细微性,需要小尺度公共空间来承载和实现

从自上而下的社区设施配置来看,上海市社区公共设施配置指导要求把社区公共服务设施类型分为“行政事务类、公共福利、公共设施、公共卫生、文化体育、教育幼托、商业设施、居委会设施”8大类。这些设施从共性层面概括了社区功能的内涵,也充分反映了居民日常生活需求的多样性和丰富性。

从自下而上的居民日常生活来看,居民个性具有多元化的特征,一天几乎24小时时段的户外活动场地都有着不同的内容。从大量的调研和观察可以看到,居民户外活动的意愿和满意度存在个性化差异。

居民活动还有细微性的特点,这是因为居民户外活动不仅有对生理健康的需求,还有心理需求。因此,居民户外活动的多样性、丰富性和细微性,需要承载这些活动的小尺度公共空间来实现。小尺度公共空间的必要性,正是日常生活的特征所决定的。

2.2 小尺度公共空间与住宅地具有较好的邻近性,是日常社会生活的发生器

小尺度公共空间是城市居民日常生活的舞台,深刻反映了物质空间的社会意义。它们能够承载步行15 min范围内社区生活圈多样化的服务和活动功能,能为人们提供随处可见的驻留空间,能让城市居住环境变得更加亲切、生动有趣。小尺度公共空间,是为居民提供日常交流接触机会的场所,其物质空间环境的营造和修补,可以发动居民参与公共事务的资源和力量,为社区的社会资本再生产创造条件;而社会资本的增加可增进居民对身处的公共环境、周边的公共事务的关心,引起共鸣,加以珍惜,也将有益于社区公共空间品质的提升。

2.3 小尺度公共空间是一种社区和邻里层面的平民化的公共空间,体现了更多的公平性

平民化的公共空间对于城市居民具有重要意义。尤其是长期在此生活的居民,家门口邻近的小尺度公共空间已经成为他们日常生活中不可替代的组成部分,是生活功能内容的载体,也是社会网络、记忆等精神生活的载体。小尺度公共空间的场所营造能够对城市功能修补和社会资本重塑起到积极影响,当前上海市城市建设率先进入存量时代,“微更新”、“城市修补”等一系列实践探索,更加关注小尺度公共空间环境品质的提升和社会凝聚力的重塑。

3案例研究

3.1 上海市“浦东新区缤纷社区(内城)更新规划和试点行动计划”概述

“浦东新区缤纷社区(内城)更新规划和试点行动计划”(简称“缤纷社区计划”),涉及陆家嘴、洋泾、潍坊新村、塘桥、花木5个街道,总面积33 km2。规划内容包括社区规划方案编制、试点行动计划和浦东缤纷社区平台搭建3个部分。

“缤纷社区计划”试点行动计划以小尺度公共空间的更新改造为主,涵盖公共服务、公共空间、交通出行和公共文化4个种类设施复合体,具体演绎为“九菜盒子”、运动场所、口袋公园、活力街巷、艺术空间、慢行网络、林荫道、破墙行动、公共活动共计9项(“九星计划”)。旨在提供与更新改造居民日常最息息相关、最迫切需要的小尺度公共空间,以满足居民多样化、便利化的社会生活需求,营造场所感,重塑社区精神,实现社会资本再生产。

3.2 浦东新区洋泾街道“缤纷社区计划”更新规划的问卷调研及分析

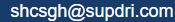

3.2.1 居民对小区已建的各类公共服务设施及场地的满意度调研

居民对老年人、残疾人服务设施和文化教育设施的满意度较高,比较满意、满意和非常满意的人数占72%;对小区商业服务设施和停车设施的满意度不高,分别为52%和48%;对小区环卫设施、体育健身场地、托幼服务设施、安保服务设施、医疗保障设施、小型公园、街道步行环境、与地铁站之间的公交接送服务等满意度适中,满意人数占到受访人数的60%—70%。数据说明居民对这些公共服务设施及场地的期望值比较高,应重点考虑居民对这些公共服务设施的诉求。

居民对小区已建的各类公共服务设施及场地的满意度分析

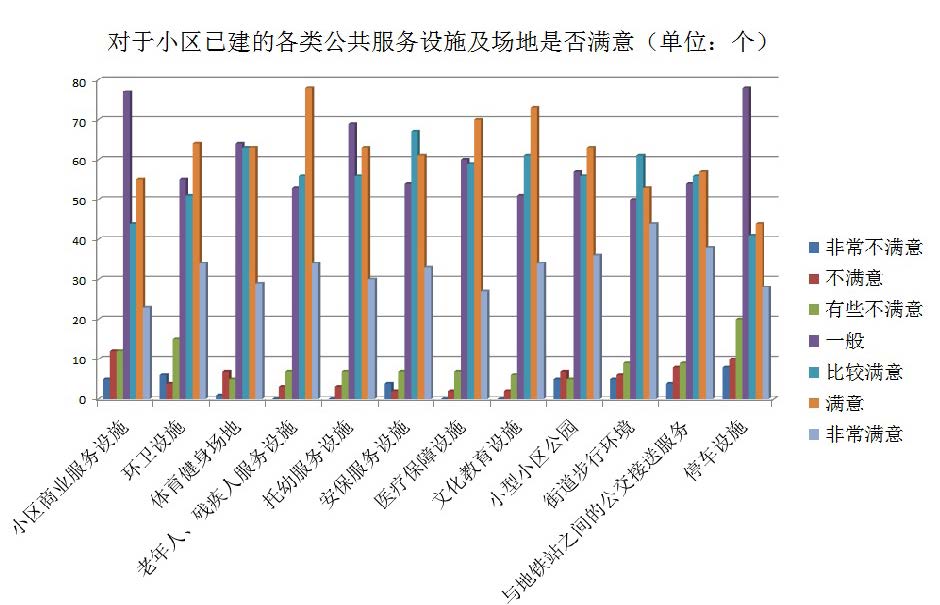

3.2.2 居民希望小区的哪些公共环境得到美化?

受访者中,排第一位的是道路绿化,占39%;排第二位的是灯光照明;排第三位的是地面铺装、休憩座椅等街道设施和公共环境。数据说明道路绿化、户外休憩座椅等设施目前是居民最为关注的方面。

居民对小区公共环境美化的选项结果

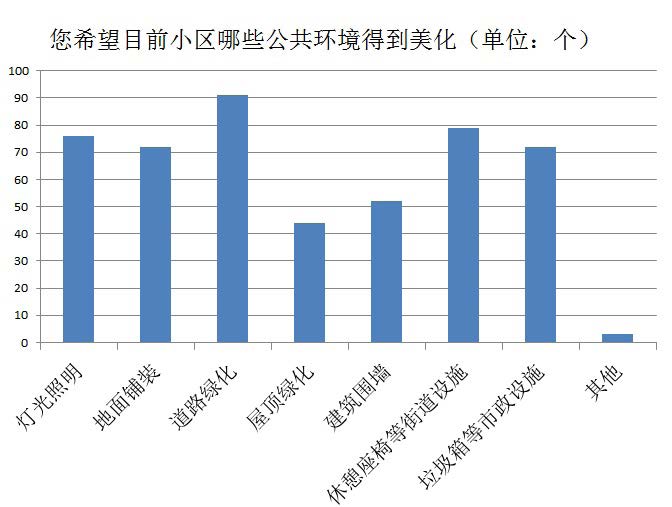

3.2.3 居民认为最急需增加的设施是什么?

居民认为急需增加的商业服务设施为小区食堂和菜场,选择人数分别占32%和30%;有23%的居民选择了大型超市;15%的居民选择小型便利店。反映了居民对于诸如小区食堂、菜场这一类服务设施的需求强烈,而这些设施对促进居民交流和社会网络建构具有重要意义。

急需增加的商业服务设施

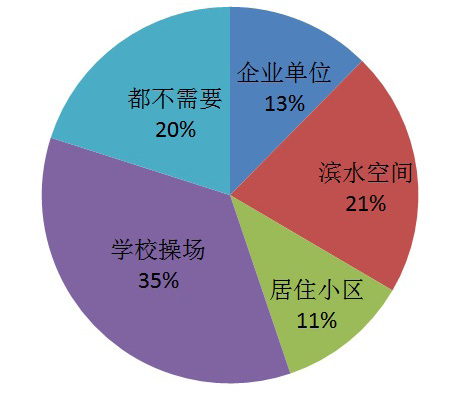

3.2.4 您觉得哪些围墙有必要开放?

排第一位的是学校操场的围墙,占35%;排第二位的是邻近滨水空间的围墙,占21%;有20%的居民认为不需要破围墙;还有13%和11%的居民选择了企业单位和居住小区。可以看到,虽然居民对自身居住小区“破墙行动”的积极性不高,但是有不少居民希望打开小学操场围墙,使得学校操场予以开放使用,也希望沿河道的“滨水空间”予以开放共享,这反映了居民对户外活动场所的需求。

围墙有必要开放的单位

总的来看,对街道现状的评价和生活情况调查显示,居民对各类公共服务设施及场地的满意度仍有不足;对商业服务设施和停车设施的满意度较低;居民抱怨最多的问题包括商业服务设施不足、外来人员杂、车辆停放乱、夜间道路灯光照明、车辆噪声影响、公共绿地少等;道路绿化、休憩座椅等街道设施、灯光照明是居民最希望美化的公共环境内容。从调研问卷的统计分析可以进一步认识到,承载户外日常活动的小尺度公共空间,无论是数量还是品质都应当予以重视。

3.3 “缤纷社区计划”的实践探索

3.3.1 陆家嘴街道“九菜盒子”场所营造

该项目结合双拥广场改造,新增有生态功能、教育功能、便民服务等多种功能的设施复合体,以期作为居民社会交往的触媒点。庭中可提供茶饮、书报售卖、图书漂流等服务,其顶部的太阳能板可用于发电,此外还能收集雨水用于绿化灌溉。

陆家嘴街道“九菜盒子”场所营造

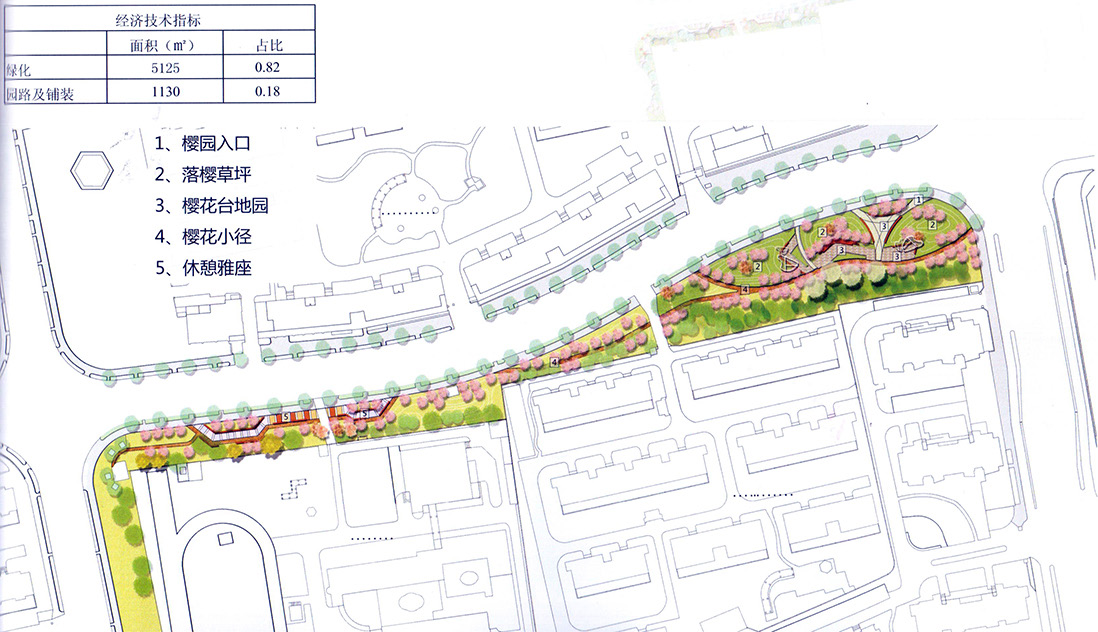

3.3.2 花木街道“樱花路”场所营造

该项目位于花木街道樱花路南侧,场地长约342 m,宽度为13—34 m不等,总体上分为3段,每一段面积控制在2 000 m2以下。项目规划定位为服务社区、绿化主题突出的居民户外活动街区公园。以樱花为主题,形成一条樱花绿带,增加樱花特色雕塑和家具小品;期望通过改造原有活动空间,增加休憩停留场所等一系列小尺度公共空间,促进更多居民交流活动,成为居民日常社会活动的发生器。

花木街道樱花路场所营造规划平面图

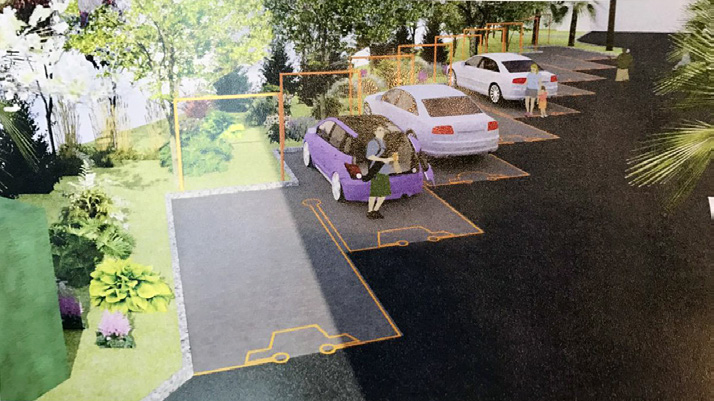

3.3.3 陆家嘴街道三航小区的场所营造

该项目位于陆家嘴街道三航小区,以创建舒适慢行系统、居民自治口袋公园、低碳环保小区环境为目标,对小区的慢行通道及其地面、墙面,绿化以及设施进行改建、新建。前期启动了一处公共绿地改造,进行社区花园的示范,后续再予以推广。所选地块面积约388 m2,以社区共建的户外活动场地类型取代纯粹绿化种植的做法,形成积极的居民交往场所。

陆家嘴街道三航小区示范花园效果图

以上案例的选取、设计和改造,并非仅仅是规划师、设计师的创想,也反映了居民社会生活的真实需求。相关的街道办事处、居民委员会和设计团队一起,在初期就深入社区,通过问卷、访谈等了解居民的期望。在设计过程中反复与居民沟通并为居民普及社区规划的知识,听取居民、相关部门对设计方案的建议和意见,接受专家组的专业指导,对方案进行修改。其中,陆家嘴街道三航小区在户外活动场所营造的过程中,居民提出为小区花园捐赠或寄养植物,在花园进行花卉种植竞赛,并共同维护花园的意愿,这无疑加强了居民的社区共同认知和归属感。通过对小尺度公共空间的场所营造,促进了当地社区网络建设,从而促进了社会资本再生产。

详情请关注《上海城市规划》2017年第2期《大城市建成区小尺度公共空间场所营造与社会资本再生产》,作者:杨贵庆、房佳琳、关中美,同济大学建筑与城市规划学院。